著者:吉澤和子(Kazuko Yoshizawa)

ハーバード大学博士(Sc.D.)/栄養疫学者・グローバル・ヘルス・ニュートリションスペシャリスト

要旨

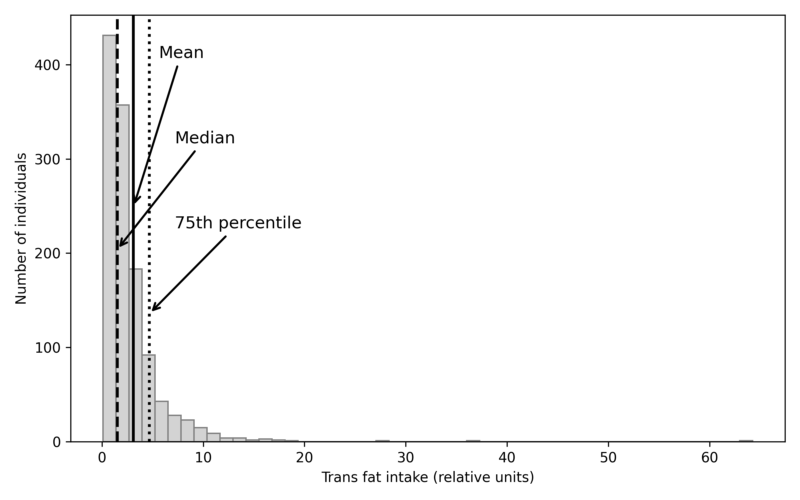

日本におけるトランス脂肪酸の規制判断は、主として集団平均摂取量に基づいて行われてきた。しかし、摂取量分布が右に歪んでいる場合、平均値のみでは、平均より高い摂取量に該当する集団の存在が可視化されにくい。本稿では、平均値に加えて75パーセンタイルという指標を用い、平均値ベースの評価が内包する方法論上の限界を整理する。

Summary (English)

This article examines a methodological limitation of mean-based regulatory decisions regarding trans fat intake in Japan. In right-skewed intake distributions, a substantial proportion of the population systematically falls above the mean. By complementing the population mean with the 75th percentile, this article highlights how high-intake subgroups may remain obscured when regulatory assessments rely solely on average intake levels.

はじめに

日本では現在、トランス脂肪酸に関する法的な上限規制は設けられていない。その判断の根拠として、厚生労働省の検討においては、日本人の平均的なトランス脂肪酸摂取量がWHOの目標値を下回っていることが繰り返し参照されてきた。

厚生労働省は、日本人の平均的なトランス脂肪酸摂取量が総エネルギー摂取量の約0.3%であり、WHO の勧告(総エネルギー摂取量の 1% 未満)を下回っていることを示している

(厚生労働省「トランス脂肪酸に関する Q&A」)。

しかし、集団の「平均値」だけを用いて規制の妥当性を判断することは、分布構造を考慮した評価として本当に十分なのだろうか。本稿では、平均値に加えて75パーセンタイルという指標を用い、平均値ベースの議論が内包する限界について整理する。

平均値評価の前提と限界

栄養素摂取量の分布は、多くの場合、正規分布ではなく右に歪んだ分布を示す。このような分布では、少数の高摂取者が存在することで平均値が右側へ引き上げられる一方、平均値そのものは「典型的な個人」を必ずしも代表しない。

特に重要なのは、中央値(median)と平均値(mean)の性質の違いである。中央値は分布を人数で正確に二分する指標であり、分布がどのような形であっても、中央値の左右には同数の人が存在する。一方、平均値は人数を等分する基準ではなく、分布の上側に位置する人々の影響を受けやすい。

平均値だけでは見えない集団構造

以下の図は、平均値・中央値・75パーセンタイルを同時に示すことで、平均値のみでは把握しにくい分布構造を可視化した概念図である。

ここで示した75パーセンタイルは、極端な外れ値やごく一部の例外的な人を指すものではない。例えば、摂取量分布が右に歪んでいる場合には、集団の上位25%、すなわちおよそ4人に1人が、平均値を上回る摂取量に位置しうることが、分布構造の性質として生じる。

つまり、平均値が低い場合であっても、平均値より高い摂取量に該当する人々が一定割合存在する可能性は常に残る。このような集団は、測定誤差や例外的な外れ値ではなく、平均値のみを用いた評価では可視化されにくい「構造的に生じる高摂取群」である。

外れ値の問題ではない

平均値評価の限界は、しばしば「外れ値の影響」として説明されることがある。しかし、本稿で問題としているのは、極端な少数者や測定エラーとしての外れ値ではない。

分布が右に歪んでいる限り、平均値を超える摂取量に該当する集団は一定割合、必ず存在する。75パーセンタイルという指標は、そのような集団の存在を、外れ値に依存せずに示すための分布指標である。

リスク分析研究との位置づけの違い

トランス脂肪酸の健康影響については、 高摂取群と低摂取群を比較し、心血管疾患などのアウトカムとの関連を評価した疫学研究 が報告されている。 これらの研究は、摂取量分布を前提とし、高摂取群と低摂取群の間で疾病リスクを比較するリスク分析を行う点に特徴がある。

一方、本稿および本図は、特定の健康アウトカムに対するリスクを直接推定するものではない。政策判断の前提として、「平均値のみで集団の安全性を評価してよいのか」という方法論上の問いを整理することを目的としている。

政策的含意(控えめな提言)

厚生労働省におけるトランス脂肪酸に関する検討では、これまで主として集団平均摂取量に基づいた議論が行われてきた。平均値は重要な情報である一方で、摂取量分布の構造そのものを反映する指標ではない。

平均値に加えて、75パーセンタイルのような分布上側を代表する指標を併用することで、平均値のみでは捉えにくい高摂取群の存在を補助的に可視化できる可能性がある。平均値が低い場合であっても、分布の上側に一定割合の人々が存在する場合には、平均値のみを根拠とした安全性判断が十分かどうかについて、追加的な検討の余地があると考えられる。

著者:吉澤和子(Kazuko Yoshizawa)

プロフィール

© 2025 Kazuko Yoshizawa. All rights reserved.

本記事の文章・構成・図表等の著作権は著者に帰属します。