著者:吉澤和子(Kazuko Yoshizawa)

ハーバード大学博士(Sc.D.)/栄養疫学者・グローバル・ヘルス・ニュートリションスペシャリスト

元国連・国際機関プロジェクト策定経験者

はじめに

SDGsという言葉が、当たり前のように日常に溶け込んできました。 学校教育、企業活動、メディア、商品パッケージに至るまで、 「持続可能性」は善であり、共有すべき価値として語られています。 しかしその一方で、私はこの広がり方に、拭いきれない違和感を覚えてきました。

SDGsの広がりと私の違和感

テレビや広告、商品パッケージ、学校教育まで、「SDGs」の文字を目にしない日はありません。 17の目標はどれも重要で、社会課題の解決に向けた努力を象徴するものです。 しかし、私はこの「SDGsの普及」に対して、ある種の違和感を覚えています。 表面的なスローガンに留まり、「やっている感」だけが先行している場面が少なくないからです。

私の違和感の大きな理由の一つは、SDGsが掲げる目標の中に、重要でありながら短期的には評価しきれない価値が多く含まれているにもかかわらず、 それらがあたかも測定可能であるかのように語られたり、扱われたりする点にあります。

MDGsとのつながりが忘れられている

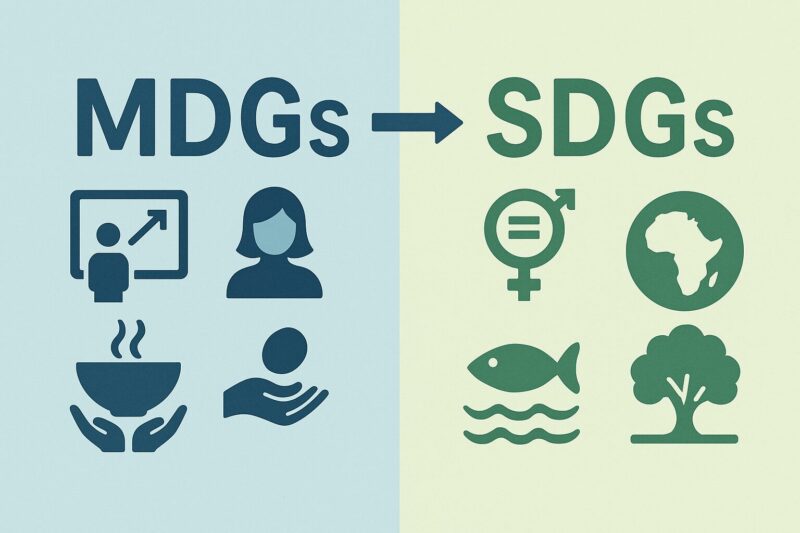

SDGsは、2000年にスタートした MDGs(ミレニアム開発目標) をベースにしています。 しかし、SDGsが主流になるにつれ、その歴史的文脈が十分に語られなくなりました。

私たち一人ひとりにできることの限界

「一人ひとりがSDGsを実践しよう」とよく言われます。 しかし、個人の努力だけに責任を委ねる構図には限界があります。 制度・企業・行政の役割を抜きにして、持続可能性は語れません。

違和感から始まる問い

なぜSDGsは、人間の自由や選択の実質性を重視する理論を、公式文書の中でほとんど語らないのでしょうか。 また、目標の中に含まれる「評価しきれない価値」を、どのように扱うべきなのでしょうか。

この点については、別稿 「なぜSDGsはケイパビリティを語らないのか」 で改めて考察します。

© 2025 Kazuko Yoshizawa. All rights reserved.

コメント